Quand ces conditions sont remplies, la rhysse se positionne de façon à amener l'extrémité de sa tarière entre les pointes des antennes, et donc à l'aplomb de la larve ainsi localisée. Au terme d'un forage pouvant atteindre une quarantaine de mm de profondeur, du moins chez les grandes femelles, la larve hôte sera paralysée préalablement au dépôt d'un œuf aux allures de spermatozoïde. Selon la dureté du bois, et la profondeur du forage, la durée moyenne requise est de l'ordre de 15 à 30 mn. Compte tenu de l'ampleur et de la rudesse de la tâche le nombre d'oeufs quotidiennement pondus est censément limité, et je pense pouvoir l'estimer, au plus, de 6 à 10 unités.

Dame Nature ayant réponse à tout, je pense qu'à titre compensatoire, si je puis dire, les femelles bénéficient d'une relative longévité, le volume de la ponte devant être suffisant pour parer aux aléas d'une vie de rhysse. A titre d'exemple vous noterez qu'une espèce "cousine" (Pseudorhyssa sternata) se comporte tel le coucou (d'où le terme de cleptoparasitisme) en profitant du trou de ponte de la rhysse pour introduire ses propres oeufs, afin d'éliminer la concurrence ... et pouvoir ainsi déjeuner gratis !

Par définition, une tarière est un outil adapté au creusement, qu'il s'agisse des sols (tarières agricoles), du bois (tarières des menuisiers), ou des deux comme chez les insectes dotés d'un organe de ponte savamment dénommé "oviscapte", ou encore "ovipositeur" ... voire "ovopositeur" ! En regard du rudimentaire des "tarières humaines", celles de certains insectes relèvent de la plus haute technologie, et croyez-moi la Rhysse en est le parfait exemple

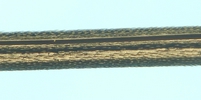

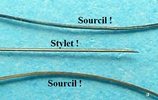

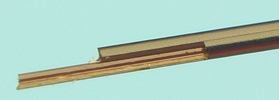

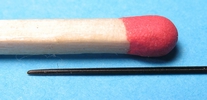

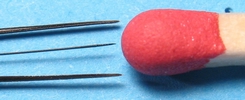

Chez les grandes femelles de rhysses la tarière atteint une longueur de 45 mm pour une section maxi de 4/10 de mm. Schématiquement elle se compose de 2 demi-gouttières accolées formant la gaine du stylet perforateur ( 2/10 de mm ! ) lui-même composé de 3 éléments, dont l'extrémité n'est pas sans rappeler les vrilles de menuisiers. En présence de bois dur le stylet de chitine "high tech" s'enfonce en coulissant dans la gaine, qui tout en servant de guide permet d'accentuer la pression, et donc de faciliter la pénétration sans risque de "casse".

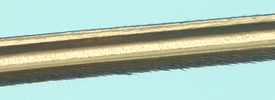

A contrario, et donc sur bois plus tendre, le stylet est totalement dissocié de la gaine et l'on peut alors prendre la pleine mesure de sa longueur, de sa finesse, mais aussi de sa flexibilité, laquelle lui permet de "flamber" sans risquer de se rompre. A l'incontournable chitine s'ajoute en effet de la résiline, protéine connue pour ses propriétés élastiques. Si nécessaire le stylet peut s'enfoncer "jusqu'à la garde", autrement dit sur toute sa longueur, ce qui donne lieu, à terme, à de très esthétiques et spectaculaires postures lors de son "rangement" au sein de la gaine. Durant le retrait du stylet, souvent laborieux, vous noterez que l'extrémité de la gaine prend fréquemment appui sur le substrat (tronc, rondin), ce qui permet à l'abdomen d'exprimer toute la puissance de sa force de traction, et donc d'extraction.

Bien entendu les femelles de rhysses et de sirex en action de ponte sont particulièrement vulnérables. Littéralement prisonnières de leur tarière, elles sont à la merci des prédateurs (oiseaux et lézards notamment) … tout en faisant le bonheur du photographe amateur de "gros plans" ! Pouvant être trouvées en place, les tarières brisées témoignent la plupart du temps d'un acte de prédation, et non d'un "accident de forage".

... + de 46 pour la tarière !

... + de 46 pour la tarière !

....................

.................... .

.